Этиология и патогенез врожденной

патологии у человека до настоящего времени остаются неясными. Известно,

что антенатальная заболеваемость и смертность достигают огромных цифр,

которые особенно высоки на самых ранних стадиях развития эмбриона. По

данным Stockard, 25% человеческих зародышей вообще погибают в связи с

наличием патологии, несовместимой с жизнью.

В онтогенезе

каждого человека неизменно повторяется унаследованный от предков

процесс развития сложного организма из оплодотворенной яйцевой клетки.

Последовательность и характер огромного количества биохимических

реакций, лежащих в основе развития многоклеточного организма,

закодированы в наследственном аппарате половых клеток и передаются

зиготе.

Для реализации четкой последовательности процессов

онтогенеза необходимы соответствующие условия внешней и внутренней

сред, в которых развивается эмбрион. Малейшее отклонение от необходимых

для нормального развития зародыша условий способно повлиять на него и

направить ход развития по неправильному руслу.

Воздействие

неблагоприятного фактора в течение короткого периода времени и

своевременное его устранение может не нарушить нормального развития

зародыша. Напротив, более длительное и выраженное по степени действие

тератогенного фактора приводит к необратимым изменениям. При этом

нарушение одного из звеньев нормального хода онтогенеза может повлечь

за собой все более значительные отклонения от нормы, в результате чего

зародыш погибает в начале своего развития. Следствием такой

внутриутробной гибели зародышей являются спонтанные аборты (25%

человеческого рода). Когда же тератогенный фактор не привел к гибели

зародыша, а лишь нарушил в какой-то степени ход его нормального

развития — формируется порок развития органа или системы. В свою

очередь, он может быть совместимым или несовместимым с дальнейшей

жизнью.

Врожденную патологию, в зависимости от природы и

времени возникновения, принято делить на наследственную, передающуюся

генетическим аппаратом, и ненаследственную, обусловленную воздействием

тератогенных факторов на различных стадиях развития зародыша.

Наследственная и ненаследственная врожденная патология глубоко

отличаются друг от друга.

Возникновение наследственной

врожденной патологии относится к периоду созревания половых клеток

родителей и связано с рядом предыдущих поколений. Кроме того,

наследственные аномалии — это результат мутаций, т. е. изменений

хромосомного наследственного аппарата. Эти аномалии практически

необратимы.

Несмотря на различие между наследственными и

ненаследственными аномалиями, патогенез их следует рассматривать

вместе, так как они внешне неотличимы друг от друга. Ненаследственные

(фенотипические) пороки развития копируют наследственные

(генотипические), и поэтому были названы Goldschmidt «фенокопиями»

мутаций (П. Г Светлов 1962).

Давно известен тот факт, что

одинаковые повреждения могут быть вызваны действием совершенно

различных неблагоприятных факторов. Это зависит от того, что в процессе

онтогенеза организм проходит через так называемые критические периоды,

в течение которых совершаются процессы детерминации последующих этапов

развития. В момент критического периода клетки организма находятся в

состоянии самой высокой чувствительности. Естественно, что воздействие

любого внешнего агента в этот период приводит к повреждению зачатков.

В

связи с тем, что различные органы и системы проходят критические

периоды неодновременно, повреждаются те или иные зачатки и возникают

определенные (локализованные) пороки развития. Ученым удалось

установить, что в онтогенезе человека имеются два критических для жизни

эмбриона периода — 1-я неделя и 5—8-я недели внутриутробного развития.

Воздействие повреждающего фактора в эти периоды приводит к развитию

максимального числа аномалий (и в первую очередь к гибели зародыша).

Критические

периоды развития отдельных органов приходятся на 3—5-ю недели развития

зародыша человека. В этот период наряду со смертностью можно ожидать

развития локальных пороков (П. Г. Светлов).

Из сказанного

ясно, что в ранние сроки беременности существует наибольшая опасность

для жизни плода. В связи с этим приобретает особую важность проблема

охраны раннего антенатального периода развития. Нарушения нормального

развития зародыша могут быть вызваны целым рядом причин, которые

условно делят на экзогенные и эндогенные.

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

К экзогенным причинам относятся физические, химические, биологические и психические факторы.

Механическое воздействие

в виде повышенного давления на развивающейся плод может привести к

нарушению питания его тканей и вызвать тератогенный эффект. При

олигогидрамнии уменьшаются защитные свойства околоплодной жидкости и

увеличивается опасность внешнего воздействия. Длительное давление на

эмбрион может существовать при многоплодной беременности, а также при

пороках развития матки и ее опухолях (фибромиомах) и сужении таза.

Известно, что средняя частота уродств плода повышается при фибромиомах

матки (К. Н. Удалова—7,2;%). Г. И. Турнер считал, что причиной целого

ряда пороков (косолапость, вальгусное искривление голени и др.)

является давление матки на плод. Однако исследования последних лет

показывают, что роль механического воздействия в возникновении пороков

развития человека невелика.

Термическое влияние.

В эксперименте на животных установлено, что повышение температуры тела

матери приводит к гибели или уродству плода. В патологии человека

тератогенный эффект повышенной температуры матери изучен недостаточно.

Влияние ионизирующих излучений.

Очень высокую тератогенную активность имеют ионизирующие излучения.

Существует обширная литература о тератогенном влиянии ядерного

излучения на плод человека (трагедия Хиросимы и Нагасаки). По данным

Morphy, из 1.13 детей, родившихся у 106 матерей, получивших облучение

лучами Рентгена, у 38 были пороки развития, причем 20 детей страдали

микроцефалией. Ионизирующие воздействия приводят к прямому повреждению

развивающегося плода, а также вызывают хромосомные аберрации в

материнском организме, в свою очередь приводящие к возникновению

уродств. В эксперименте на животных облучением получены всевозможные

комбинации пороков. Наибольшей чувствительностью к воздействию

ионизирующих излучений эмбрион человека обладает между второй и шестой

неделей развития, т. е. в стадиях имплантации и плацентации.

Химические факторы.

Влияние кислородной недостаточности и связанное с ней ухудшение питания

плода описаны давно. Так, Ingalls писал о том, что в Кордильерах

частота врожденных пороков сердца значительно выше, чем среди населения

равнин. Известно, что почти все виды пороков развития можно получить в

эксперименте путем аноксии плода. Действие химических веществ хорошо

изучено в опытах на животных. Воздействием алкоголя, сернокислого

эзерина, сульфамидов, солей таллия можно получить различные комбинации

пороков развития.

Роль недостаточного питания

отмечена рядом авторов. Имеются сведения о том, что неполноценное

питание матери и недостаток витаминов во время критических периодов

развития эмбриона вызывают уродства. Ивановский в 1920 годах при голоде

отметил увеличение числа уродств. Warkany путем устранения лактофлавина

у беременных крыс достигал возникновения синдактилии.

Влияние эндокринных расстройств.

Тератогенное действие гормональных дискорреляций также общеизвестно.

Повреждающее действие гормонов доказано в эксперименте. Так, инъекции

инсулина в куриное яйцо перед инкубацией вызывают различные пороки

развития опорно-двигательного аппарата (И. А. Капитанаки, 1964;

Duraiswami, 1956). Известно, что при диабете беременность в 25—60%

случаев оканчивается гибелью плода, и в 6,3% рождаются дети с пороками

развития. С введением инсулинотерапии процент пороков развития

сократился до 0,9—1,0.

Кроме вышеописанных химических

факторов, большое значение в возникновении уродств имеют так называемые

тератогенные яды, которые, попадая в организм матери или плода,

вызывают возникновение уродств. Сюда относятся дезоксиданты,

антиметаболиты для витаминов и гормонов и ряд других веществ

(талидомид, тетрациклин и пр.).

Биологические факторы.

К биологическим тератогенным факторам относятся вирусы, бактерии и их

токсины, а также простейшие. Еще в 1941 году Gregg во время эпидемии

коревой краснухи среди взрослого населения заметил связь перенесенного

матерью во время беременности заболевания с тяжелыми пороками развития

у плода (врожденные пороки сердца, катаракты, микрофтальмия). Такие же

данные были получены относительно эпидемического паротита (пороки

развития скелета, микроцефалия и пр.), кори и других инфекционных

заболеваний.

Что касается таких распространенных заболеваний,

как эпидемический грипп, то они скорее приводят к гибели зародыша на

ранних стадиях, чем к возникновению локальных уродств. Установлено, что

число мертворожденных детей у болевших гриппом матерей было больше, чем

у не болевших.

Из микроорганизмов, проникающих сквозь плаценту

и вызывающих заболевание плода, следует отметить возбудителей сифилиса,

листериоза и бруцеллеза. Тератогенное влияние сифилиса оценивается

различно. Одни исследователи считают, что все врожденные уродства не

генетического происхождения зависят от сифилиса (Takala, 1958). Другие

авторы допускают возможность тератогенного влияния этого заболевания, а

третьи, напротив, считают, что сифилис вызывает пороки развития в

исключительных случаях. Листериоз является причиной 2% всех случаев

антенатальной смерти, а в ряде случаев вызывает рахишизис,

менингомиелоцеле и гидроцефалию.

Тератогенное влияние

простейших изучено в настоящее время недостаточно. Известно только, что

наибольшим тератогенным влиянием из всех простейших обладают

токсоплазмы. Среди экзогенных причин уродств токсоплазмоз занимает

первое место. Около 50% пороков развития центральной нервной системы

вызывается латентным токсоплазмозом матери (Г. А. Орлов, Г. И.

Головацкая, 1958).

Психические факторы. Роль

психических факторов в возникновении уродств до настоящего времени

остается неясной. Однако гиперадреналинемия, возникающая в момент

психической травмы, может вызвать нарушение плацентарного

кровообращения, что, в свою очередь, может вызвать повреждение эмбриона.

ЭНДОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

Генетические факторы.

В основе наследственных заболеваний лежат мутации, т. е. необратимые

изменения хромосом или генов, передающиеся потомкам. В последние годы

установлено, что мутация представляет собой изменение химического

состава диоксирибонуклеопротеидов в хромосомах. Такие мутации могут

быть вызваны физическими и химическими реагентами.

Некоторые

пороки развития наследуются по доминантному, другие — по рецессивному

признаку. По доминантному признаку передаются брахи-, полии

синдактилия, хондродистрофия, множественные экзостозы; по рецессивному

— рахишизис, врожденный вывих бедра.

Проследить наследственное

влияние при доминантной передаче заболевания, всегда проявляющейся в

первом и последующих поколениях, нетрудно. При рецессивной передаче

уродства роль наследственности проследить трудно. Наличие одного и того

же уродства у членов одной семьи в какомлибо из поколений

свидетельствует о наследственной передаче.

Биологическая неполноценность половых клеток.

Биологическая неполноценность половых клеток может быть вызвана

экзогенными факторами, такими, как алкоголизм, влияние ионизирующих

излучений и др.

Роль фактора возраста.

Существует мнение, что дети с врожденными пороками развития чаще

родятся у более пожилых матерей. Однако влияние возраста матери

доказано только в случаях болезни Дауна и при пороках центральной

нервной системы вообще.

В заключение следует отметить, что

характер порока развития определяется временем, в течение которого

действует повреждающий фактор, и в меньшей степени — характером самого

тератогенного фактора. Исходя из теории критических Периодов, полагают,

что наибольшей ранимостью эмбрион человека отличается в стадии

имплантации и в стадии плацентации. Однако развитие продолжается в

течение всего внутриутробного периода, и доказано, что пороки развития

головного мозга могут возникать в поздние сроки внутриутробной жизни.

Таким образом, для выявления времени возможного вмешательства

тератогенного фактора нужно знать критические периоды развития того или

иного органа или системы.

Важным является при

медико-генетической консультации установление наследственных и

фенокопирующих случаев, так как при возникновении порока развития в

результате наследственного предрасположения имеется значительная

опасность для следующего ребенка, и, напротив, она очень мала при

пороке развития, появившемся в результате воздействия внешних факторов.

Этиологию развития порока установить не всегда легко. При этом часто

прибегают к данным так называемого эмпирического риска. Эмпирический

риск устанавливается на основании статистических данных о частоте

появления этого же дефекта у детей, родившихся в семье после

пораженного ребенка.

В настоящее время в значительной части

случаев причина пороков развития остается неясной, однако успехи

экспериментальной эмбриологии и молекулярной генетики позволяют

рассчитывать на выяснение ряда вопросов этиопатогенеза уродств в

ближайшие годы.

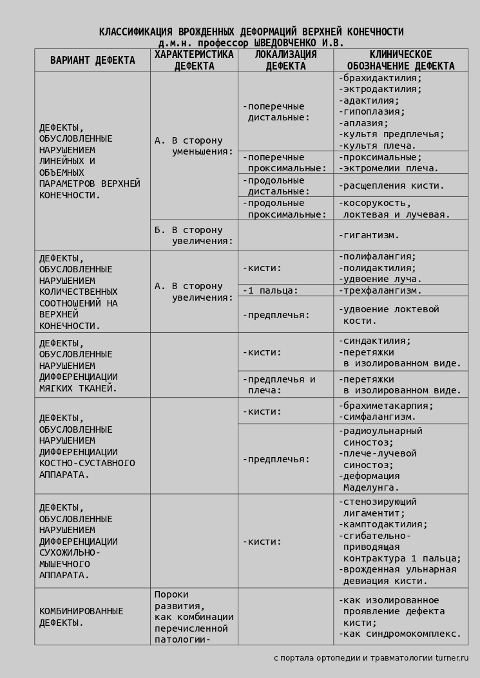

КЛАССИФИКАЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

д.м.н. профессора Шведовченко И.В.

|